Autor: Paul Hombach

Saturn und der helle Jupiter leuchten am frühherbstlichen Abendhimmel. Venus ist Abendstern. Merkur zeigt sich Ende Oktober am Morgen. Die frühere Dunkelheit kommt den Sommersternbildern zugute. Am 22. September ist astronomischer Herbstanfang.

Frühere Sonnenuntergänge gleichen in den Herbstmonaten scheinbar die jährliche Drehung der Himmelsbühne teilweise aus. Während ein bestimmtes Gestirn jeden Tag 4 Minuten früher im Westen untergeht, erreicht die Sonne in der Zeit um die herbstliche Tag- und Nachtgleiche täglich rund zwei Minuten früher den Horizont. Nach einer Faustregel macht dies grob gerechnet für Bonn pro Monat eine Stunde aus: Am 1. August geht die Sonne demnach um Viertel nach neun Uhr Abends (MESZ) unter, am 1. September Viertel nach acht, am 1. Oktober Viertel nach sieben. Die Reihe würde sich bis in den November fortsetzen, doch am 31. Oktober wird die Uhr wieder um eine Stunde auf die „normale“ Mitteleuropäische Zeit (MEZ) zurück gestellt. Sonnenuntergang am 1. November ist 17:07 MEZ. Die Tageslänge wird auch vom Morgen her angeknabbert: Die Sonnenaufgänge verspäten sich von 6:45 MESZ am 1. September auf 7:23 MEZ am 1. November – macht noch mal eine Stunde und 38 Minuten, auch wenn es durch die Zeitumstellung nicht so auffällt.

Am Abendhimmel im September und Oktober bleiben die Bilder des Sommerhimmels tonangebend. Das Band der Milchstraße, welches vom Südhorizont mit dem Sternbild Schütze aus nordwärts durch die Sternbilder Adler, Schwan und Leier bis nach Nordosten in die Kassiopeia verläuft, ist besonders gut in den Tagen um den Neumond am 7. September und 8. Oktober zu sehen. Beste Zeit ist dann 21:30 bzw. 20:30 MESZ. Mit den Sternbildern des Sagenkreises um den Perseus, die Kassiopeia, das geflügelte Pferd Pegasus (am Himmel als Herbstviereck bekannt) und die Andromeda zieht von Osten im Laufe des Abends der Herbsthimmel herauf. Wer sich nach den funkelnden Sternen des Wintersechsecks rund um den Orion sehnt, braucht lediglich um die Monatswende September – Oktober herum gegen 6:00 MESZ an den Morgenhimmel in Richtung Süden / Südosten zu schauen. Natürlich sind auch diese Sternbilder an gleicher Position jeden Tag 4 Minuten früher zu sehen. So schließt sich nach einem Jahr der Kreis.

Abb. 1: Anblick des Bonner Abendhimmels am 1.10.2021 um 22:00 MESZ, Blickrichtung Süden. Blickfang im Süden sind Jupiter und Saturn, oberhalb schließt sich das Sommerdreieck mit Deneb im Schwan, Wega in der Leier und Atair im Adler an. Im Südosten hat mit dem Pegasus der Herbsthimmel Einzug gehalten. Grafik erstellt mit Stellarium

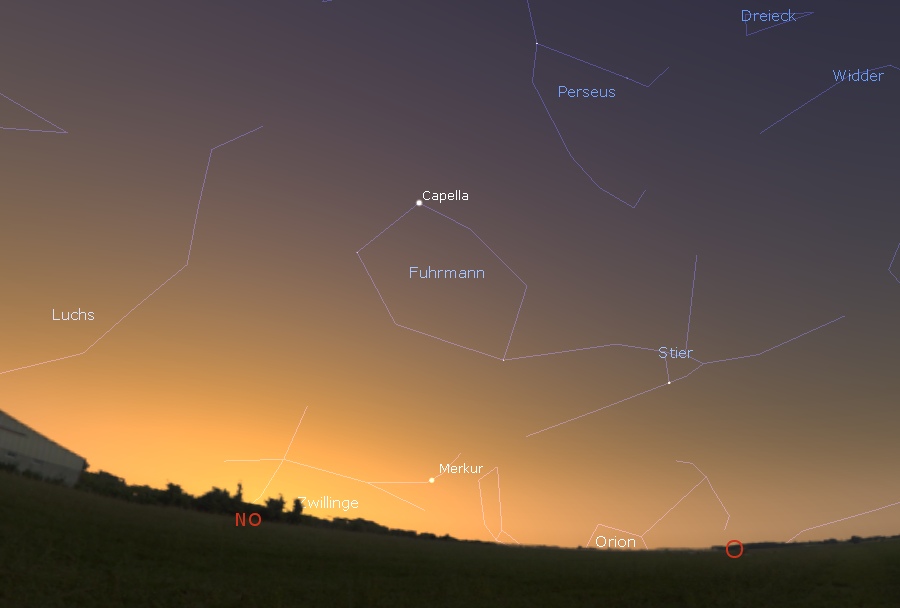

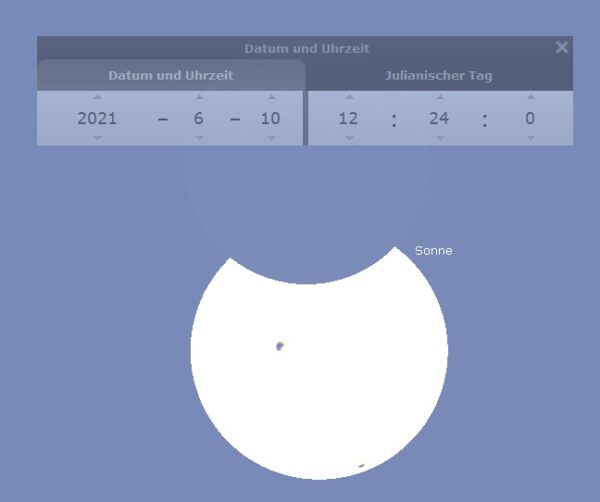

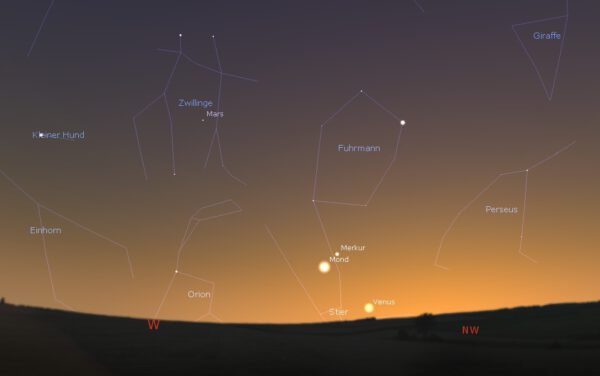

Merkur beginnt im letzten Oktoberdrittel die beste Morgensichtbarkeit des Jahres. Seinen größten Abstand zur Sonne erreicht er am 25. Oktober. Dann sollte er bei guter Sicht in der Bonner Morgendämmerung gegen 7:30 MESZ recht bequem über dem Ostsüdosthorizont zu sehen sein.

Venus ist Abendstern, spielt aber weiter Verstecken in der Abenddämmerung. Zwar erreicht Venus am 29. Oktober den größten Sonnenabstand ihrer Abendsaison, doch steht sie deutlich südlicher als die Sonne. Der innere Erdnachbar zieht von der Jungfrau durch die Waage in den Skorpion. Mitte September geht sie gut eine Stunde nach der Sonne unter, einen Monat später immerhin anderthalb. Am 9. Oktober steht die zunehmende Mondsichel nah bei Venus.

Mars durchläuft eine Sichtbarkeitspause, steht am 8. Oktober in Konjunktion mit der Sonne und bleibt unbeobachtbar.

Die Gasplaneten Jupiter und Saturn standen im August in Opposition, waren also die ganze Nacht zu sehen. Inzwischen hat sich die optimale Beobachtungszeit in die Abendstunden verlegt. Ende September geht Saturn um 21:30 MESZ durch den Meridian, der heller Jupiter, ebenfalls im Steinbock unterwegs, folgt rund eine Stunde später. Beide Gasplaneten sind ein Blickfang für das bloße Auge und lohnende Ziele für ein Teleskop.

Abb. 2: Planetenszene am Abend des 9. Oktober 19:20 MESZ: Venus und die Mondsichel stehen tief im Südwesten, im Südsüdosten leuchten Saturn und Jupiter. Grafik erstellt mit Stellarium

Die äußeren Planeten Uranus und Neptun lassen sich im Vorhersagezeitraum immer besser beobachten. Das Fernglasobjekt Neptun im Grenzgebiet Wassermann / Fische steht am 14. September im Sternbild Walfisch in Opposition. Sein sonnennäherer Kollege Uranus im Widder wird erst Anfang November optimal zu sehen sein, ist aber schon mit dem Fernglas einfach zu erspähen.

Kurz vor Herbstanfang erreicht der Mond am 21. September seine Vollmondposition. Bei dieser Gelegenheit und ebenso beim folgenden Vollmond am 20. Oktober lässt sich ein interessantes Phänomen verfolgen. In den Tagen rund um den Vollmond verspätet sich der Mond, der dem bloßen Auge mindestens drei Tage lang als annähernd voll erscheint, kaum. Zwar wandert der Mond ostwärts durch den Tierkreis und geht später auf, steht aber nördlicher am Himmel als tags zuvor. Der dadurch längere Tagbogen kompensiert die Verspätung deutlich.

Paul Hombach als Verfasser und die Volkssternwarte Bonn wünschen allen Leserinnen und Lesern viel Freude bei der Beobachtung!