Im April zeigt sich Merkur nach Ostern am Abendhimmel, Venus und Mars sind in der Morgendämmerung vertreten. Saturn und Jupiter tauchen nach und nach wieder am Morgenhimmel auf. Die vier Planeten führen in den Frühlingsmonaten einen bemerkenswerten Tanz auf.

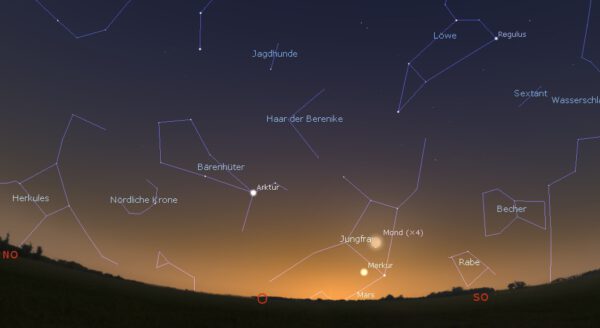

Die Sonne steht am 20. März am Frühlingspunkt, die Tag- und Nachtgleiche markiert den kalendarischen Frühlingsbeginn. Die Tageslänge nimmt vom 1. März bis zum 30. April von 11 auf 14 ¾ Stunden zu. Der Anblick des Abendhimmels stellt sich nun rasch von Winter auf Frühling um. Das Wintersechseck mit den Sternbildern Stier, Fuhrmann, Zwillinge, Kleiner Hund, Großer Hund und Orion prägt noch Mitte März den Anblick des Abendhimmels im Südwesten, etwas überstrahlt vom zunehmenden Mond. Einen Monat später und bedingt durch die Sommerzeit MESZ, die ab dem 27. März gilt, wird es erst gegen 21:30 MESZ dunkel genug um den Nachthimmel zu erkunden. Die Wintersternbilder haben sich in den Westen verdrückt, während im Süden die Sternbilder Krebs und Löwe zu erkennen sind. Im Südosten ist das Sternbild Jungfrau aufgegangen, im Osten ist der helle Stern Arktur im Bärenhüter zu sehen. Analog zum Wintersechseck gibt es zur Orientierung auch ein Frühlingsdreieck, bestehend aus Arktur, Regulus im Löwen und Spica in der Jungfrau. Arktur ist übrigens leicht zu finden, wenn man einfach dem Schwung der Deichsel des Großen Wagens folgt. Der markante Wagen, Teil des Sternbildes Großer Bär (genauer: Bärin), nähert sich nun dem Zenit. Folgt man dem Deichselbogen weiter über Arktur hinaus nach Südosten, so stößt man auf Spica.

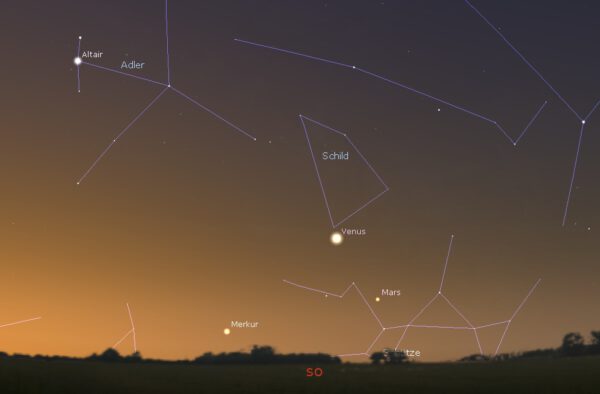

Abb. 1: Der Blick an den Bonner Nachthimmel am 1. April um 22:00 MESZ zeigt den Übergang vom Winter- zum Frühlingshimmel. Grafik erstellt mit Stellarium

Merkur zeigt im April seine beste Abendsichtbarkeit des Jahres und ist der einzige helle am Abendhimmel vertretene Planet. Fernglas-Beobachtungen in der frühen Abenddämmerung sind bereits ca. ab dem 15. April erfolgversprechend. In der Tagen nach Ostern, also etwa zwischen dem 19. und 29. April ist der innerste Planet in westnordwestlicher Richtung über dem Horizont in der Dämmerung ab etwa eine Dreiviertelstunde nach Sonnenuntergang für einige Minuten gut zu sehen.

Zum Monatsende wird er lichtschwächer, bleibt aber noch mit dem Fernglas beobachtbar.

Abb. 2: Merkur zeigt sich günstig am Abendhimmel. Blick nach Westnordwesten am 24. April 2022 um 21:45 MESZ. Grafik erstellt mit Stellarium

Venus ist weiterhin Morgenstern, wenngleich ihre Sichtbarkeit in der Morgendämmerung ob ihrer südlichen Himmelsposition dahin dümpelt. Am 20. März erreicht sie ihren größten Winkelabstand zur Sonne, im Teleskop erscheint sie einen Tag später genau halb beleuchtet. Ende April wird es spannend, wenn sie auf Jupiter zusteuert, an dem sie in der Nacht vom 30. April auf den 1. Mai nah vorbei zieht.

Abb. 3: Jupiter und Venus bilden ein enges Duo in der Morgendämmerung des 30. April, weiter westlich sind mit Mars und Saturn zwei weitere Planeten vertreten. Blick nach Ostsüdosten um 5:30 MESZ. Grafik erstellt mit Stellarium

Mars ist am Morgenhimmel unterwegs und noch nicht sehr auffällig. Durch seine Beteiligung an den Planetenreigen ist er allerdings bemerkenswert. Besonders erwähnenswert ist die enge Begegnung mit Saturn. Jeweils am Morgen des 4. und 5. April sind beide Planeten nah zusammen in der Morgendämmerung zu sehen. Jupiter kommt erst ab Mitte April langsam wieder ins Spiel und wird wie erwähnt zum Monatswechsel ein wunderschönes Planetenduo mit Venus bilden. Saturn zeigt sich wieder ab Ende März dem geneigten Publikum in der Morgendämmerung. Eine gute Gelegenheit, den etwas bleichen Planeten zu entdecken ist seine Begegnung mit Venus am Morgen des 29. März (der schwächere Saturn steht dabei unterhalb). Nach dann folgenden engen Begegnung mit Mars kann er sich im April mit zunehmendem Sonnenabstand langsam besser in Szene setzen.

Der Mond lässt sich in den Tagen unmittelbar nach Neumond (2. März, 1. April) als schmale zunehmende Sichel bewundern. Durch die steile Lage der Ekliptik am Abendhimmel steht die Mondsichel schön hoch in der Abenddämmerung und ist optimal zu beobachten. Die Vollmondtermine fallen auf den 18. März und 16. April. Der Vollmond am 16. April ist der erste nach Frühlingsanfang und ein Samstag. Der folgende Sonntag, der 17. April ist folglich Ostern.

Paul Hombach als Verfasser und die Volkssternwarte Bonn wünschen allen Leserinnen und Lesern viel Freude an den Sternen auch und gerade in trüben Zeiten!

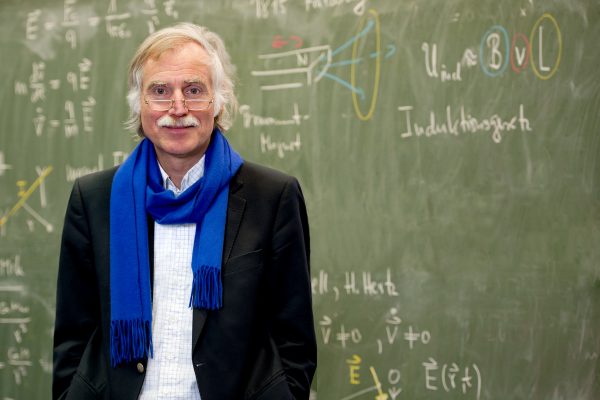

Refererent: Professor Dr. Hans-Joachim Blome

Refererent: Professor Dr. Hans-Joachim Blome